|

|

|

D'autres éléments du patrimoine de Cousolre | |   La Confrairie de la terrine de foie de porc

Ses origines

Elle fut créée en 1991. Les costumes sont constitués d'un long manteau en velours jaune avec liseré et chevrons noirs placés sur le haut des manches bouffantes, rappelant l'écusson de la ville de Cousolre.

Ses objectifs

Promouvoir, authentifier les produits du terroir, du goût, faire connaître le savoir-faire et la compétence des artisans bouchers. Pour cela, elle organise chaque année le concours de la meilleure terrine de foie de porc. |

| |  NOMS DE RUES ET DE LIEUX-DITS... |

Article paru dans " La Voix du Nord " du 28.02.1986

On doit à Monsieur Pierre Heuclin ces réflexions sur un pays qu'il aimait particulièrement : COUSOLRE, son bourg...

|

|

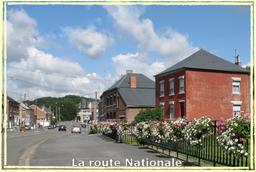

Si la route principale qui traverse le village fut tour à tour " Royale " ( 1745 ), " Impériale " et " Nationale ", c'est en 1914 que les occupants allemands exigèrent une dénomination et une numérotation précise.

Un malicieux conseiller inspira la rue de l'Albozeau ( chemin où habitait ce que le patois picard nomme un Albran, plus fort en parole qu'au travail, mais un peu simplet ) et la rue Bréoux (demeure d'une personne qui " brayo toudi ", n'en finissant pas de geindre ).

La ruelle du Gauchi nous rappelle l'habilité d'un marbrier (Bongniart) qui se servait habilement de sa main gauche.

La conscience collective nous donne les rues Eloi-Cougneau et Marius-Lenglet, tombés au champ d'honneur en 1940

Place aménagée à la fin du XIX ème siècle, le Marais porte également le nom du ministre socialiste Léo-Lagrange, tué dans les combats de l'invasion nazie.

On trouve aussi :

La rue Auguste-Sustendal, grand tribun local du syndicalisme social, tailleur d'outils pour marbriers.

La rue Jules Montay, ossature de la philharmonie qui forma de nombreux musiciens sa vie durant.

Place et rue de la République que commémorent 1848.

Autres temps, autres mœurs : un propriétaire-rentier du XIXe siècle nous laisse la rue Bouillet.

|

|  Avec l'édification par les Archers, en 1861, d'une chapelle, Saint Roch a droit à son chemin. Avec l'édification par les Archers, en 1861, d'une chapelle, Saint Roch a droit à son chemin.

Plus élevé dans la hiérarchie céleste Saint Joseph remplace saint Martin dans une petite niche et tous deux se partagent les rues du quartier.

Le passé historique nous gratifie de la rue sainte Aldegonde où, dit-on, elle naquit ; elle se retirait aussi dans la solitude du Mont et du Petit-Mont.

Le " château " de Brunulphe, son oncle, s'élevait à Berneuchamp ( les ruines de ces bâtiments étaient encore visibles au XVIII ème siècle ).

C'est sur le sol argileux et imperméable du Brey que se rassemblaient les pélerins lors des processions en l'honneur de saint Walbert.

D'autres lieux encore :

- Le Vieux-Château, demeure de maître de forges.

- Le Vieux-Couvent sur lequel aucune documentation précise n'est connue.

- Le bois des Halles et l'Halgrain, collines, selon Jennepin, mais aussi chemins qui conduisaient vers les granges.

- Terne Clarin (1747)

- Les Ternes (1548), élévations de terre - Jennepin en voit décidément beaucoup - sont des mots qui désignent également les limites d'un terrain.

|

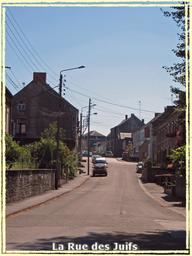

|  L'assignation des juifs en des lieux déterminés, jusqu'en 1685, nous donne la rue des juifs. L'assignation des juifs en des lieux déterminés, jusqu'en 1685, nous donne la rue des juifs.

Pour descendre vers une vallée nous empruntons Bavinvaux.

Citée en 1688, la rue à Cailloux indique l'endroit où la population trouvait des pierres ( une carrières existait à une des extrémités ) ou encore les ruines des bâtiments élevés par sainte Aldegonde ; le clocher de cette primitive église fut ruiné par le tonnerre entre 1570 et 1589.

Actuellement, rue Joffroy, agent municipal et maire qui préserva la commune des excès de la période révolutionnaire.

Deux rues échappent à la compréhension:

La rue Blanchard citée en 1758, fait l'objet d'un litige entre riverains en 1783.

Un pont de bois couvrait le rie de Mélion et l'on accédait au presbytère par le sud.

La rue Croix-Baroult (une maison y fut construite en 1687 indiquerait un croisement au bas d'un ruisseau ( le Mélion ) où l'on rouissait, à moins qu'il y eut de mauvaises odeurs ( sentir le roui ).

On peut toujours conclure sur une note humoristique : en 1659, un milicien envoyé aux armées royales se nommait Le Rou, peut-être avait-il de courtes jambes ( le Bas-Rou )...

|

|  Témoignage: Cousolre au début du XXème siècle |

Extrait d'un courrier de Fernand NICAISE (Août 91)

LA VIE DU VILLAGE

" Peu avant la guerre de 1914 - 1918, Cousolre comptait plus de 3.000 habitants.

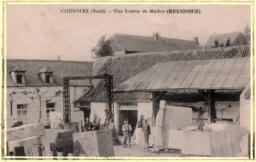

L'industrie marbrière y était prospère ; Plusieurs centaines d'ouvriers venant de toute la région, travaillaient dans les marbreries Vienne, Lecat, Ruin, Henaut, Bastin, Jouniaux, Dessolre, Matagne, Michel, et dans de petits ateliers particuliers où l'on polissait, et même taillait le marbre.

|

|  | Dans le même temps, on voyait des particuliers transporter en brouette des pièces de marbre pour les polir à domicile.

Aux heures d'entrée aux marbreries, et de la sortie, une puissante sirène, appelée " l'Ours ", provoquait une grande animation dans les rues.

Il y avait aussi des mouvements d'ouvriers métallurgistes se rendant aux usines DANDOY, DECAMPS et DENDIEN.

Circulait aussi un certain nombre de chariots et voitures, mais pas d'autos.

De lourds convois se rendaient à la gare pour y charger des blocs de marbre, souvent volumineux, dont le transport nécessitait parfois le secours de " chevaux de renfort ".

Et l'on admirait entre temps l'attelage magnifique des alezans d'Henri SUSTENDAL qui venait livrer ses tonneaux de bière à Cousolre depuis Bousignies.

Il y avait pourtant plusieurs brasseries dans la commune, dont BATAILLE, LEVECQ, BELISAIRE, et LA BRASSERIE COOPERATIVE.

Mais il fallait bien approvisionner les cabarets où l'on servait la bière dans des grandes chopes, où les clients ne manquaient pas, surtout le dimanche, quand ils faisaient le tour des cafés.

La circulation était de temps à autre interrompue par le passage de troupeaux qui allaient s'abreuver à la rivière, rue des Juifs. On y conduisait aussi des chevaux... dont le passage était guetté par les ramasseurs de crottin !- Soit dit en passant, le gué n'était pas interdit aux voitures.-

Le commerce, concurrencé par les boutiques belges frontalières, n'était pas très florissant.

On allait chercher à Bersillies (au " Prague ", à " La Folie ", au " Mal Camp‚ "), le café, le sucre, le sel, le chocolat, le pétrole, et, bien entendu le tabac et les cigarettes, sans oublier les jeux de cartes.

La douane était vigilante, trop même, au gré de nos villageois qui, malgré les " appels de phares et les radars " de l'époque, surpris au détour d'un sentier, (et les sentiers étaient nombreux en ce temps là), se voyaient soulager, de par un "méchant" douanier, la demi-livre de café qui gonflait les poitrines et du paquet de tabac aplati sous les vêtements. (Il y avait dans les boutiques belges des presses pour aplatir les paquets.)

|

|  | S'il acceptait de vous laisser passer avec votre besace chargée de bon pain belge, c'était à la condition que les miches soient coupées en deux, du tabac ou du café pouvant être caché à l'intérieur.

Il y avait pourtant plusieurs boulangeries chez nous - dont GRISART et la COOPERATIVE - mais leur pain coutait quelques sous de plus et, avant la guerre de 1914, un sou, c'était un sou !

Il y avait aussi chez nous une demi-douzaine de boucheries. Elles ne débitaient guère la viande que le mercredi au marché et les vendredi et samedi. On ne mangeait pas de viande chaque jour et à tous les repas comme actuellement !

On comptait quelques fermes dans l'agglomération.

Un " superbe fumier " installé à deux pas du " Corps de Garde " accueillait nos visiteurs à leur entrée en France (!)

On y trouvait du lait, des œufs et du fromage.

|

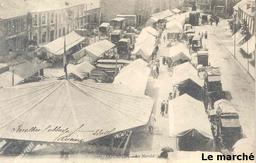

|  Les cultivateurs étaient peu nombreux, sauf dans les hameaux. Au plafond de leurs habitations étaient souvent suspendus d'appétissants jambons fumés. Les fermières venaient au marché tous les mercredis. On les trouvait assises en ligne sur des bancs, parallèlement à la route nationale, vendant leurs précieuses denrées, et repartaient chez elles en passant chez le boucher pour y acheter du " lard fumé ", de la saucisse ou un " bouli ". Les cultivateurs étaient peu nombreux, sauf dans les hameaux. Au plafond de leurs habitations étaient souvent suspendus d'appétissants jambons fumés. Les fermières venaient au marché tous les mercredis. On les trouvait assises en ligne sur des bancs, parallèlement à la route nationale, vendant leurs précieuses denrées, et repartaient chez elles en passant chez le boucher pour y acheter du " lard fumé ", de la saucisse ou un " bouli ".

Les plus éloignées avaient leur voiture. IL leur arrivait parfois d'être prises à partie par leurs clients, question de prix. Je fus même témoin d'une petite émeute, provoquée par des " meneurs " qui criaient et chantaient, sur l'air des lampions : " Le beurre à ... sous, le lait à...sous, le fromage à ... sous, et vous m'entendez bien " (J'ai oublié les prix exigés ! )

Les gardes-champêtres, Jules SIRAUT ( dit le Neuneu ), et GODEAU eurent fort à faire pour ramener le calme et freiner la casse.

J'ai connu comme " mayeurs " le Docteur DELTOUR, Céli HENAUT et Désiré DECAMPS. Le Secrétaire de Mairie était Alfed (!) BROUTIN.

Nous avions deux médecins, Le Dr DELTOUR, qui n'était cependant qu'officier de santé, et le Dr MARTIN qui faisait sa tournée à bicyclette.

Pas de dentiste : On allait se faire soigner chez Quenet, à Maubeuge, mais le Dr Martin arrachait aussi les dents, sans anesthésie préalable, ce qui était très douloureux, j'en sais quelque chose !

Le pharmacien, homme d'une très grande courtoisie, et toujours prêt à panser les blessés qu'on lui amenait fréquemment, s'appelait Monsieur PREVOST, (dit l'Espagnol).

A la suite d'une chute que je fis dans la cour de l'école libre, qui me valut une sérieuse blessure à l'arcade sourcilière, je fus appelé à bénéficier de ses gracieux bons soins.

Nous avions aussi un vétérinaire : Monsieur DEFOSSEZ.

Lui, ne s'embarrassa pas pour envoyer à mon père une facture " pour soins donnés à son chien " mordu par celui de mon père.

La receveuse des postes, dont le bureau était attenant à son domicile, était tenu par Madame MARTIN, épouse du médecin.

Leur maison était celle qu'occupe, maintenant, le Dr Lavigne.

Il m'advint d'être appelé par mes amis, Alexis et Paul, leurs fils, à aller oblitérer le volumineux courrier de fin d'année.

Le curé se nommait l'Abbé LEMOINE. C'était un bon prêtre. Il réglait avec bonheur les activités du patronage et de l'Ecole Libre.

Il était cependant sévère au confessionnal, tant et si bien que plusieurs paroissiens préféraient aller se confesser à Bersillies où le curé était plus indulgent !

|

|  Et puis, il y avait LA DOUANE ! Et puis, il y avait LA DOUANE !

Avant de déménager au Corps de Garde, le bureau se trouvait juste en face de chez moi, où est présent un supermarché.

Quand il fut installé près de la chapelle St Walbert, c'était pour moi une grande distraction que d'assister au passage et au contrôle des véhicules de toutes sortes.

Les sacs qu'ils transportaient recevaient quelques coups de lance, pour vérifier qu'ils ne contenaient aucune marchandise prohibée, plus particulièrement du tabac.

De temps à autre, j'assistais à un joli feu d'artifice, alors qu'on brûlait les boîtes d'allumettes, le tabac, les cigarettes et les cartes saisis sur les malchanceux qui se les étaient vus confisquer, faute d'avoir pu éviter la rencontre avec les douaniers.

Il est vrai qu'ils étaient plus d'une trentaine et qu'on en voyait partout.

Je suivais aussi le départ et le retour des préposés qui partaient le soir et rentraient le lendemain matin le lit de camp sur le dos, après avoir passé la nuit à la belle étoile, en compagnie de leur chien, pour s'opposer au passage des fraudeurs professionnels.

Près du " Corps de Garde ", il y avait le " TIR A L'ARC "

que fréquentait Cajétan que je voyais souvent passer devant chez moi, son " arbalète " sur l'épaule, et que j'accompagnais parfois sur le terrain pour ramasser les flèches.

On me remettait pour la circonstance un grand chapeau d'osier aux larges bords, pour me protéger des retombées.

Autre sport de plein air, le " jeu de balle au gant ", très suivi par la population à l'occasion des " luttes " qui opposaient nos équipes à des formations belges.

Ce jeu se pratiquait au Marais, comme actuellement encore. On frappait une petite balle de la grosseur d'un petit œuf avec un " gant " en cuir bouilli, enduit de savon noir, d'où elle partait en ricochant comme une balle de fusil.

|

|  | On fêtait LE CARNAVAL.

On allait s'habiller au cabaret Canon - devenu aujourd'hui le restaurant du Père Mathieu - On y trouvait de quoi se déguiser.

A l'occasion du 14 Juillet, la municipalité organisait de nombreux jeux pour les jeunes : Jeux de balle, courses en sac, courses de brouettes, courses cyclistes etc...

On " tirait le Camp‚ ". (Je n'ai jamais su ce que c'était, mais cela faisait du bruit), le champ de tir se trouvait au Mont.

J'ai gardé un agréable souvenir des ducasses et je revois encore ces jolis manèges que nous appelions tourniquets, avec leurs chevaux qui montaient et qui descendaient sous la musique envoûtante d'un magnifique " orchestrion "

Et puis il y avait les tirs, parfois " à la chandelle "

les loteries, les ballons, le nougat, les frites, le concert de la musique du village ou des villes ou villages voisins. De quoi plaire à tout le monde !

Autre élément de distraction pour les " gamins " dont j'étais. A la sortie des baptêmes, les parrains jetaient des pièces de monnaie. Cela provoquait quelques bousculades entre les enfants qui couraient les ramasser et criant :

" A l'poche troée ! "

C'était aussi la fête, le 15 Août, quand une belle procession faisait le tour du village, sur un tapis de fleurs. Et, quand venait " Monseigneur " l'Archevêque pour la cérémonie des confirmations. Un cortège se formait pour l'accueillir.

On donnait des concerts à la Ste Cécile, et des pièces de théâtre jouées par des amateurs locaux.

Mon père, qui présidait la chorale " La Fraternité ", recevait la société chez lui et offrait le champagne.

L'année de ma première communion (en 1908), je me souviens d'avoir assister à l'inauguration du nouveau kiosque, et je crois me reconnaître sur une photo-carte postale, à côté‚ d'un jeune communiant portant encore son brassard.

Parmi les événements qui ont de même marqué mon enfance, je citerai l'incendie de la ferme Bardeau, mitoyenne du magasin Cajétan (Maison de la presse) qui en échappa de justesse. (J'y ai fait la chaine pour le transport des seaux d'eau).

Celui également de la Brasserie Coopérative (derrière la grande maison, qui, de l'autre côté de la rivière, et où habitait le percepteur Sion, regarde la rue des juifs) ; Celui de la maison de Waremme et, plus spécialement encore, celui d'une partie de la maison de mes grands parents, à l'angle de la rue des Juifs et d'Hestrud, qu'occupait Mr Baratte, marchand de journaux.

i |

|  | Et puis il y avait les tirs, parfois " à la chandelle "

les loteries, les ballons, le nougat, les frites, le concert de la musique du village ou des villes ou villages voisins. De quoi plaire à tout le monde !

Autre élément de distraction pour les " gamins " dont j'étais. A la sortie des baptêmes, les parrains jetaient des pièces de monnaie. Cela provoquait quelques bousculades entre les enfants qui couraient les ramasser et criant :

" A l'poche troée ! "

|

|  Il n'y avait pas, bien entendu, d'autobus en ce temps là, mais Cousolre était bien desservi par les trains, 6 par jour, qu'empruntaient, entre autres, matin et soir, les ouvriers qui allaient travailler à Ferrière la Grande. Il n'y avait pas, bien entendu, d'autobus en ce temps là, mais Cousolre était bien desservi par les trains, 6 par jour, qu'empruntaient, entre autres, matin et soir, les ouvriers qui allaient travailler à Ferrière la Grande.

La gare avait malheureusement été construite (on a dit " pour plaire à Mr Dhordain ") loin du village et au sommet d'une côte qui fit bien souffrir les voyageurs chargés de bagages ! On espéra même qu'elle viendrait s'installer dans le bas de Rosibus, et on envisagea aussi de desservir Cousolre avec le tram de Bersillies.

Une voie ferrée fut même installée jusqu'à la frontière française !

|

|  Ce qui manquait aussi, c'était l'eau et la lumière. Ce qui manquait aussi, c'était l'eau et la lumière.

On utilisait l'eau de pluie, recueillie dans les citernes, pour la cuisine et, exceptionnellement l'eau des fontaines, situées dans le bas de la rue des Juifs, derrière la marbrerie Vienne et au bout du marais.

On " allait à la fontaine " en portant sur l'épaule " un bât " (qu'on appelait " chanole ") d'où pendaient deux seaux.

On y puisait l'eau librement, et sa pureté était d'autant moins garantie, qu'elle se mêlait, parfois, à l'eau de la rivière. Et dans cette rivière, on jetait impunément de tout !

Cela n'empêchait pas les brasseurs et les boulangers qui s'en approvisionnaient, de faire de la bonne bière et du bon pain !

Quant à la lumière, il fallait se contenter de lampes à pétrole, placées sur la table, ou en suspension.

Si on les renversait, c'était l'incendie, comme ce fût le cas, pas grave heureusement, pour le père de l'organiste, Albert Averland, qui tomba dans l'escalier, sa lampe à la main. Il habitait à l'ancienne pâtisserie Copin.

La nuit, on avait pour veilleuse, une petite bouteille bleue à mèche de coton.

Il fallut attendre 1914 pour voir apparaitre les prémices de l'électricité, et les années 60, pour les premières canalisations d'eau potable.

Pour terminer par un peu de fantaisie, je vous dirai que le Sieur Camelot (qui habitait place du " Bon Dieu de pitié "), apportait de temps à autre sa contribution au folklore local, en faisant quelques tours sur la grand'place, perché sur la roue avant de son archaïque vélocipède.

Nous avions aussi un malheureux clochard, nommé " Prud-homme " qui était souvent victime des tracasseries des jeunes et qu'on trouvait souvent prostré dans le ruisseau, pour un avoir bu un verre de trop.

La dénommée Mme Campion tenait la vedette du marché, en prônant les vertus d'un produit de sa fabrication contre les vers intestinaux. Elle appuyait sa réclame en exhibant une bouteille remplie de ces hôtes indésirables (je ne crois pas qu'elle fût jamais poursuivie pour exercice illégal de la médecine).

Souvenirs ! Souvenirs !

Mais tout cela est le passé.

C'était, dit-on " LA BELLE EPOQUE "... " |

|

|

| (C) 2007. Tous droits réservés. Office de Tourisme du Nord-Est Avesnois 153, place Charles de Gaulle 59149 COUSOLRE | Webmaster: Mélanie BERTRAND |

|

|

|